सरदार करतार सिंह दुग्गल: अनिच्छुक किराया वसूलक

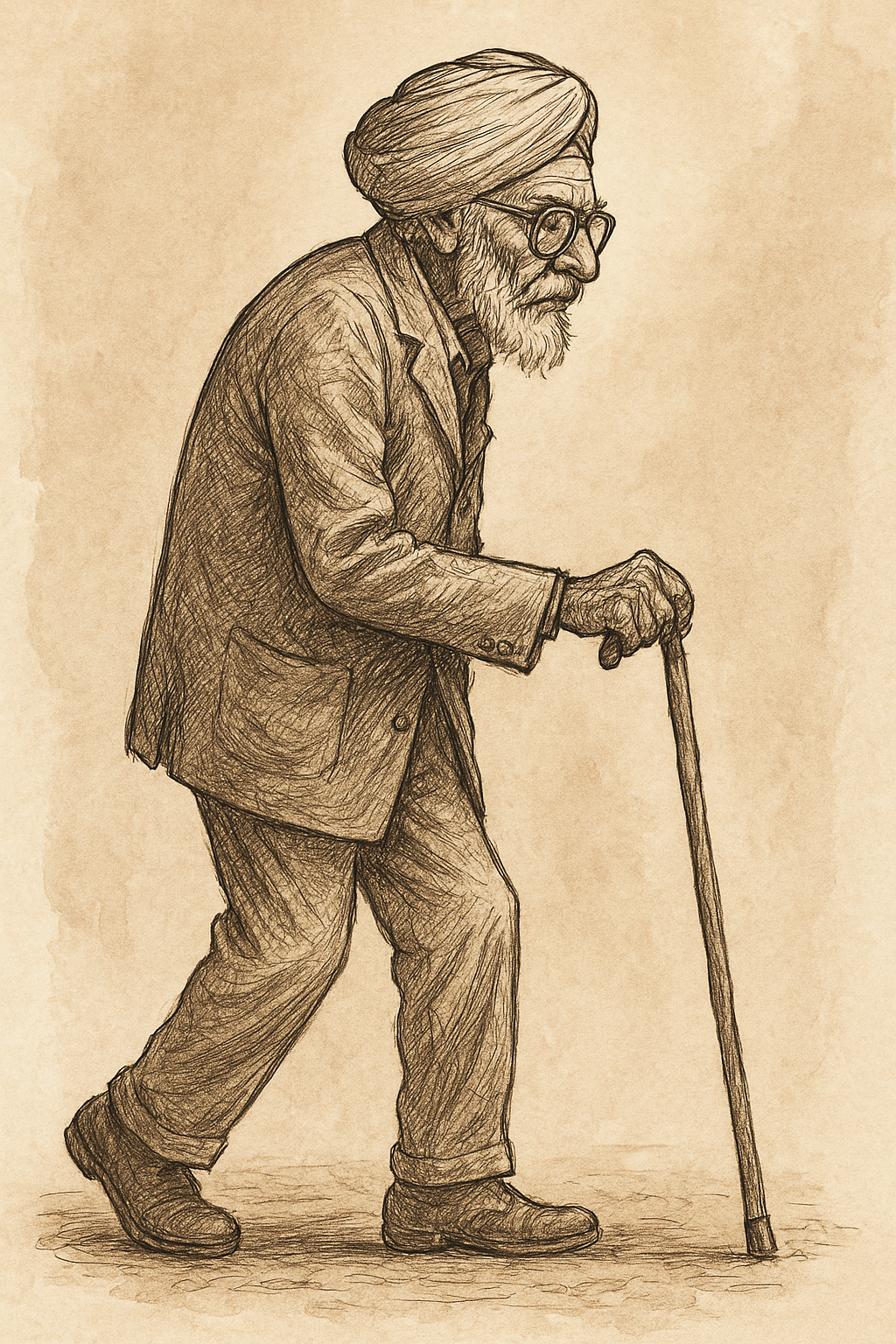

सरदार करतार सिंह दुग्गल, कॉटेज के मालिक, एक अष्टवर्षीय, शायद नव्वे साल के बुज़ुर्ग थे। मोटे बोतल के शीशों वाले चश्मे और झुर्रियों से भरे चेहरे के साथ, वे बीते युग की दृढ़ता का प्रतीक थे। एक मकान मालिक के रूप में, वे अपने सिद्धांतों पर अटल थे—उनमें सबसे प्रमुख था कि वे किराए के मकानों में टूटे हुए शीशे कभी नहीं बदलवाएंगे।

उधर उनके किरायेदार भी अपने सिद्धांतों पर अड़े थे—'ज़रूरी' मरम्मत के खर्च को किराए से घटाना।

जब वे लिखते थे, तो उनके गहरे बैठे हुए आंखों और सौ-सौ झुर्रियों वाले चेहरे पर उनके चश्मे का मोटा कांच सब कुछ और बड़ा कर देता था। उनकी दाढ़ी से लटके सफ़ेद बाल जैसे लताओं की तरह झूलते रहते थे।

माँ बताया करती थीं: "जब हम यहाँ शिफ्ट हुए, पहले किरायेदार से मालिक सिर्फ बारह रुपये ग्यारह आने किराया लेता था।"

“तुम्हारे पिताजी ने उसे बढ़ाकर तेरह रुपये कर दिया,” माँ ने कहा। “बस, मकान मालिक की सहायता के लिए।”

यह पांच आने की बढ़ोत्तरी 1957 में भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू होने के समय हुई थी, जब एक रुपया सोलह आने का हुआ करता था। यह छोटा सा बदलाव उस समय की मानसिकता दर्शाता था, जहाँ उदारता मुनाफे से बड़ी मानी जाती थी।

अपनी उम्र के बावजूद, सरदार दुग्गल लद्दाखी मोहल्ले से चलकर किराया वसूलने आते थे, लेकिन शायद ही कभी उन्हें पूरा किराया मिलता। उनकी कँपकँपाती आवाज़ में जब वे कहते: “की ज़रूरत सी?” (क्या ज़रूरत थी?) — माँ सावधानी से एक-एक खर्च बतातीं, हर खर्च से पहले उन्हें साँस लेने का समय देतीं।

“बरामदा मरम्मत — दस रुपये।”

“दरवाज़े के बोल्ट का काम — दो रुपये दस आने।”

उनकी लाठी काँपती, पगड़ी हिलती, लेकिन उनका “ना” किसी को नहीं रोक पाता। माँ उन्हें कुर्सी पर बिठातीं, पानी पूछतीं (चाय वे मना कर देते)। फिर वे अपनी पुरानी रसीद बुक निकालते, मोटे चश्मे बदलकर पढ़ने वाला चश्मा पहनते, कार्बन पेपर लगाते और बेमन से रसीद काटते — सोचते कि कहीं राजस्व स्टाम्प का खर्च ही ज्यादा न हो जाए।

उनकी लाठी काँपती, पगड़ी हिलती, लेकिन उनका “ना” किसी को नहीं रोक पाता। माँ उन्हें कुर्सी पर बिठातीं, पानी पूछतीं (चाय वे मना कर देते)। फिर वे अपनी पुरानी रसीद बुक निकालते, मोटे चश्मे बदलकर पढ़ने वाला चश्मा पहनते, कार्बन पेपर लगाते और बेमन से रसीद काटते — सोचते कि कहीं राजस्व स्टाम्प का खर्च ही ज्यादा न हो जाए।

बरामदा, जिसकी मरम्मत पर इतना विवाद था, मेरे बचपन की कई कहानियों का हिस्सा है—‘ड्रॉस्ट्रिंग ड्रामा’, ‘कॉलर्स एट नाइट’, ‘मेल स्ट्रिपर्स ऑफ़ शिमला’। वह हमारी बारिशों में खेलने की जगह थी, जिसका काँच अक्सर टूटता और कार्डबोर्ड से भरा रहता।

“बैठिए, सरदार जी,” माँ पंजाबी में कहतीं। वे धीरे से कुर्सी पर धँस जाते — जैसे अधूरे किराए और उम्र दोनों का बोझ उनके कंधों पर हो।

उस ज़माने में ना फ़ोन थे, ना एसएमएस। टेलीग्राम का मतलब होता था कोई बुरी खबर, और पोस्टमैन का दरवाज़ा खटखटाना ही डर पैदा करता था। ऐसे में यही धीमी, थकी हुई बातचीत ही हमारे जीवन की असली कहानी कहती थी—कमीने नहीं, बस कमजोर लोग, थोड़े गर्वीले, थोड़े मासूम, और पूरी तरह इंसान।